1972年春天,复旦大学一位研究激光通信的青年物理学家,接到一个与时间赛跑的请求——三天,他必须为一位心脏即将停跳的姑娘,“抢”出一台从未见过的仪器。

没有图纸,没有材料,有的只是生命流逝的滴答声。最终,他成功了!他就是方祖祥教授,而这次命运的转向,不仅救回了一条生命,更亲手叩开了中国心脏起搏时代的大门,缔造了一项延续至今的世界纪录。

中国生物医学工程专家,复旦大学物理系1961届毕业生,复旦大学生物医学工程研究所原所长、教授、博士生导师,2024年获中国生物医学工程学会荣誉会士称号。长期从事医学电子学与心脏电生理学研究,主要方向包括心脏起搏器及自动体外除颤器(AED)研发。

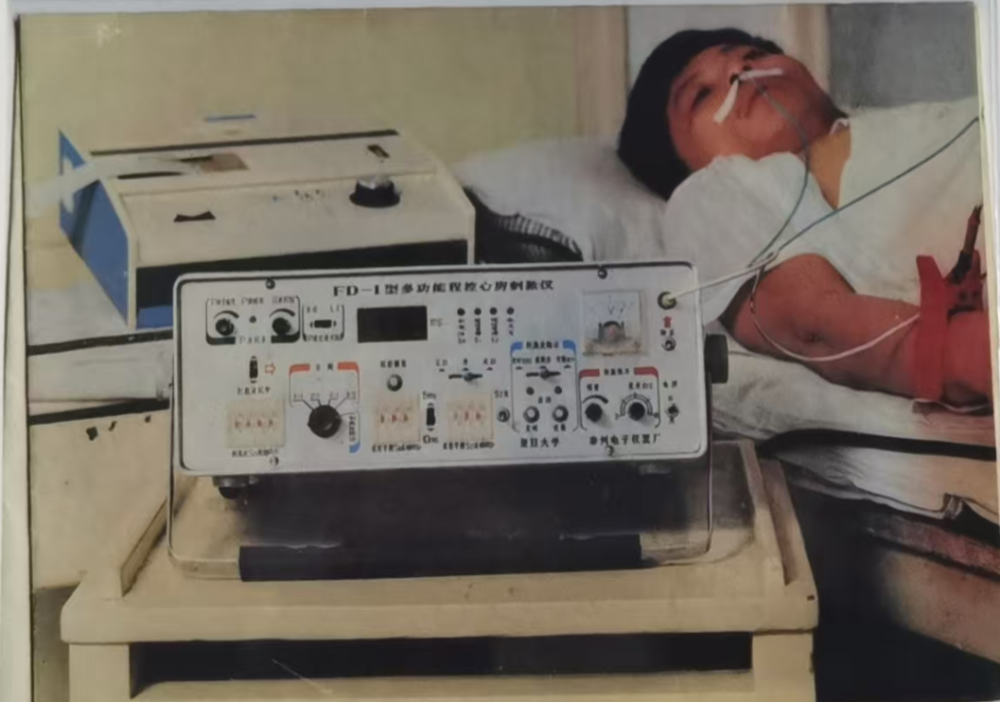

1972年起主持研制我国首台半埋藏式射频调制感应式起搏器,1974年成功实施首例埋藏式心脏起搏器临床植入。研制的"集成化按需埋藏式心脏起搏器"获国家科技进步三等奖,"FD-1程控心脏刺激仪"获第十四届日内瓦国际发明展览会铜质奖。1980年推广无创伤性心脏电生理检测技术。2002年起主导国产AED研制,2018年获批国内首张自主知识产权AED注册证。

在与国家卫生健康委员会百姓健康频道(CHTV)和医学论坛网的对话中,方祖祥教授回忆道。1972年,他刚完成一项激光通信军工任务,本待稍作休整,便接到了来自上海市第一人民医院刘忠豫医生的紧急求助。一位名叫胡根娣的28岁女工,生命正危在旦夕。

胡根娣因病毒性心肌炎导致致命性心律失常,此前植入的感应式起搏器突然失灵,使她再次命悬一线。医生们束手无策,希望这位精通电子学的复旦大学青年物理教师,能创造一个医学奇迹。

这是一张没有图纸、缺乏材料的“生命订单”。彼时,全国了解心脏起搏技术的医生凤毛麟角,研究资料更是无从谈起。然而,方祖祥没有退缩。

“我说我们三天之内给弄好,七天之内做好动物实验之后再给患者用。”

一场与死神的极限竞速就此开始。在物资匮乏的年代,他和助手四处“凑集”零件,凭借电子工程的深厚功底,日夜不休地设计、加工、组装、调试。三天后,一个由晶体管驱动、香烟盒大小的射频感应式起搏器诞生了。

经动物实验验证,这枚简陋却精密的仪器被植入患者体内。奇迹,在严谨的科学与救人的赤诚中发生了。更为震撼的是,这位曾经生命垂危的女性,生命之花一直绽放至今。53年来,她更换了多次心脏起搏器,不仅保持健康,更能爬山、旅行。

图源:大众医学1979年第1期报道(左)、胡根娣女士夫妇近照(右)

方祖祥教授欣慰地说:“这位患者现80多岁了,依然很健康!”这也意味着,胡根娣女士已打破了瑞典首例起搏器植入者Arne Larsson(存活43年)的纪录,成为世界上依靠心脏起搏器生活时间最长的人。

抢救成功带来的欣慰是短暂的。方祖祥很快意识到,单靠手工打造的应急设备,无法满足全国范围内迫切的临床需求。要让心脏起搏技术真正在中国扎根,必须实现从“有”到“优”,从“体外”到“埋藏”的系统性突破。

彼时,国际上的埋藏式起搏器已开始向小型化、长寿命发展。方祖祥教授敏锐地抓住了问题的核心:关键在于集成电路。“对于埋藏式起搏器,最关键的突破是要做得很小,很省电。”方教授的创新思维,开了此后数十年中国心脏起搏器研发的准则。

一场科技攻坚战在多条战线同时打响。幸运的是,复旦大学拥有一条在当时国内领先的集成电路“流片”生产线,成为他们实现跨越的基石。从版图设计到光刻镀膜,方祖祥教授带领的团队亲力亲为,在1974年成功研制出我国第一台采用自制集成电路的埋藏式心脏起搏器。

图:1974年,方祖祥团队成功研制出我国首个埋藏式心脏起搏器

这一成就的意义,在多年后得到验证。“我们做成用集成电路集成芯片为基础的心脏起搏器,世界上是第二位,”方祖祥证实,“我们采用集成芯片制造起搏器比美敦力还要早。”在起搏器核心技术的集成电路化这一关键赛道上,中国科学家曾一度领先于全球行业巨头。

然而,集成电路的突破只是解决了“大脑”的问题。起搏器还需要一个坚韧的“手臂”——能够承受心脏亿万次搏动而不断裂的电极导线。方教授回忆道,当时国内没有现成材料,团队找到钢铁研究所。从提供合金配方到真空冶练,共同经历了从炼钢到拉丝的全过程,终于研制出一根能用18年而不断裂的心内电极。

这是一条充满艰辛的自主创新“拓荒”之路。每一个环节的突破,都凝聚着科研人员“求人帮忙”的执着与协同攻关的智慧,是产学研医紧密合作的典范。

驱动这一切的,并非论文或奖项,而是一种流淌在那一代科学家血脉中的朴素信念。方祖祥教授将其归结为最本真的理念:“要尊重生命涨将抢救病人放于第一位。”在这种信念支撑下,他和团队在1978年又成功研制出我国第一台数字程控式起搏器,实现了从“固定频率”到“能程控的按需起搏”的智能跨越。

从自主设计的芯片到自研特种材料钢丝,方祖祥团队的创新史,正是中国高端医疗装备在封锁中踏出自立之路的缩影。他们每一步都精准踏在技术前沿与临床需求的交汇点上,为后续中国心脏电生理事业的发展奠定了坚实根基。

改革开放后,国产起搏器的产业化进程面临新的市场环境与竞争格局,研发和推广陷入停滞。但方祖祥教授的科研脚步却没有丝毫放缓,这位习惯于解决最紧迫问题的科学家将目光投向了另一个威胁生命的领域——心动过速。这一次,他的身份从“器械研发者”转变为“方法奠基人”。

转变的契机来自与蒋文平教授的一次对话。蒋教授提出:能否研发一套仪器,通过电刺激来诊断心脏的异常节律?当时,国内对心动过速的诊断手段极为有限,国际上通行的心导管创伤性检查不仅风险高,设备费用高昂,难以推行。

方祖祥教授接受了这个挑战。凭借多年在起搏领域积累的对心脏电生理的理解,他仅用十天时间就完成了“经食道心脏调搏仪”的设计。这台仪器的问世,开创了我国无创性心脏电生理研究的先河。

图:1982年,我国首台心脏程控刺激仪研制成功并投产

与当时国际上通行的创伤性检查相比,这项技术创新性地实现了在普通心电图机上精确定位心律失常的起源点,以及激动的传导途径,并可精确测定出心脏各部位的电生理参数。从而,医生可根据异常所在针对性治疗,避免盲目用药。这种方法不仅安全便捷和诊断准确,更打破了国外对复杂心脏电生理诊断技术的垄断。在80年代初迅速在国内推广,沿用至今。

方祖祥教授将这种跨领域的研究能力,归功于早年的物理学训练。他认为,物理学培养的系统性思维和对基本原理的把握,使他能够穿透不同学科的表象,直抵问题的核心。这种独特的认知框架,使他能不惑地探求心血管学研究的领域,利用电子技术介决临床应用的需求,反之,又能根据临床医学的需求,在交叉处找到创新的突破口。

80年代末,国内医疗条件明显改善,现代化的心导管机房已成为三甲医院必备设施,创伤式电生理开展需要一项重要设备即多道心电生理仪,方祖祥教授团队又研发成64道心电记录仪,移交投产。

图:1991年,方祖祥团队成功研制心外膜标测系统,并投入临床

进入21世纪,自动体外除颤器(AED)在欧美国家被广泛应用于公共场所,为抢救心脏骤停患者赢得了宝贵时间。面对我国每年高达数十万的心脏性猝死发生率的严峻现实,蒋文平教授深感在中国普及AED的紧迫性与必要性。他认为,中国必须拥有自主研发、生产的AED产品,才能将这一救命技术真正掌握在自己手中。

怀着这份使命,蒋文平教授与方祖祥教授这两位本可安享晚年的学者再次携手,将目光投向了对“致命性心律失常”的最后一环——体外除颤技术的攻关。历经四年的不懈努力,国产AED终于研发成功,并获得国内首张产品注册证。如今,该产品已实现量产,将挽救无数人的生命。这也成为两位科学家在退休岁月中,为人民生命健康立下的又一功勋。

图:方祖祥、蒋文平团队于2006年研制成功、2018年获CFDA三类注册证后正式上市的国产AED

从“救心”到“读心”,又回到“救心”,这不仅展现了老一辈科学家的远见,更体现了他们始终如一的科研追求——在最需要的地方,用最根本的方法,解决最重要的问题。

当方祖祥团队研制成功体内心脏起搏器的消息在全国传开,雪片般的求助信从四面八方飞来。一个严峻的现实摆在面前:绝大多数中国医生从未见过起搏器,更谈不上识别起搏心电图。先进的器械可以自主研发,但理解和运用它的人,需要从零开始培养。

面对这一空白,方祖祥教授带领团队与临床医生们迅速行动,将工作重点从“研发”扩展到“普及”。他们在上海连续举办了三期全国性的起搏器培训班。他回忆道,当时除了西藏,全国各省的心脏科主任几乎都曾来沪学习。这一系列系统性的培训,切实地为全国范围内推广该技术奠定了基础,培养了最早的一批专业骨干。

数十年过去,中国医疗领域发生了翻天覆地的变化。方教授欣慰地看到,如今的年轻医生拥有丰富的临床经验和学术水平,还有广泛的国际交流机会。然而,在这位开拓者眼中,新一代面临的挑战已不再是技术的“有无”,而是创新的“高低”。

方教授指出:当下许多年轻学者习惯于使用成熟的进口设备,且仅专注于如何“用好”,疏于思考如何“创造”。对此,他提出了更深层的期望——希望年轻一代能在医工结合中开拓创造性思维,把“跟跑”变成“领跑”。

“我们的想法应该将工程技术研究成果结合起来,”他强调,“要有一些创立于世界之林的思想。”这句嘱托,凝聚着一位走过自力更生之路的老一辈科学家最深切的经验与期盼。他希望,能看到更多中国创新成果走向世界。

方祖祥教授想传递的,是一种深入骨髓的科研信念:在模仿中学习,在创造中超越。而这正是中国科研事业从追赶走向引领所必需的内在驱动。他用行动与思考,为后来者树立了一个清晰的坐标:技术的价值最终体现在对生命的尊重与改善,而科研的动力,则来源于永不枯竭的创造力和立足世界之林的志气。

“对于人工智能的看法,或许我有点滞后。”方祖祥教授谦逊地表示。他指出,当前社会对人工智能作用的期待有点过急,许多本质上是智能仪器的设备也被冠以“人工智能”之名。他认为,真正的AI不应仅是可检索的数据库,而应是具备逻辑推理、自我优化,甚至在软硬件故障时能自主检测与修复的系统。但是,他仍肯定并强调AI确实是一个值得持续深耕的重要方向。

在他看来,AI的价值需要根据不同场景进行客观评估。例如,在心脏起搏器患者的长期随访中,通过人工智能分析海量心电图数据,有助于判断起搏器工作状态或患者生理状况的变化;在持续性房颤的诊疗中,AI或许能够从混乱的多道心电信号中辅助定位病灶,为消融治疗提供参考。

他认为真正有价值的人工智能必须建立在大量高质量的临床数据基础上,需要将医生丰富的经验转化为机器的学习样本。

方祖祥教授强调,他并不反对技术进步,而是认为人们应坚持医学实践的本质——任何技术都应该是辅助医生更好地服务患者的工具,而不应替代医生的思考和判断。这种立足于临床本质的技术观,为年轻学者在AI浪潮中保持清醒提供了重要的参照。

今年已87岁高龄的方祖祥教授,依然保持着每年参加数次国内外学术会议的习惯。对他而言,这不仅是获取新知,更是防止自己与科研前沿脱节的必要“修行”。五十载科研路,方教授见证并推动了中国心脏节律管理事业从无到有、从有到优的跨越。他的贡献不仅停留在实验室,更通过系统性的技术推广和人才培养,让先进的诊疗技术惠及千家万户。

而今,这位耄耋之年的科学家依然步履不停。当他穿梭于学术会场的身影与年轻学者交汇时,我们看到的不仅是一位始终在线的研究者,更是一种精神的延续——那份对生命的敬畏、对创新的执着、对后来者的期许,依然在时代的脉搏中强劲跳动。

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信