警惕!野生动物与病死禽畜背后的隐形威胁|健康素养66条

来源:CHTV百姓健康2025-10-26 19:58:48

在丹东鸭绿江口湿地的广袤滩涂上,辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心的工作人员正俯身小心翼翼地采集候鸟粪便样本。他们身后,是数十万只正在此停歇的迁徙候鸟,而这项工作,他们已经默默坚持了12年[1]。

这份持之以恒的监测背后,是一个不容忽视的严峻现实:全球超过60%的人类传染病来源于动物,而约75%的新发传染病更直接源自野生动物[2]。每一次疫情的暴发、每一个生命的逝去,都在无声地警示我们:人兽共患病的威胁从未远离。

正因如此,《中国公民健康素养——基本知识与技能(2024年版)》第15条明确警示:“不加工、不食用病死禽畜。不猎捕、不买卖、不接触、不食用野生动物。” 这条规定并非空穴来风,而是基于沉痛教训和科学认知的智慧结晶。

病死禽畜/野生动物

为何成为潘多拉的魔盒?

病死禽畜是已知病原体的“培养皿”。禽畜的死亡本身就是其免疫系统被病原体全面攻陷的标志。无论是死于常见疾病还是新发传染病,其体内都可能含有远超安全标准的病原体。研究表明,接触或食用未经检疫的病死猪,是人类感染猪链球菌病的主要途径,这种感染可导致化脓性脑膜炎、听力永久性损伤,甚至中毒性休克综合征。无害化处理的核心目的,正是在源头“熄灭”这个危险的培养皿,阻止已知病原体向人类社会的扩散。

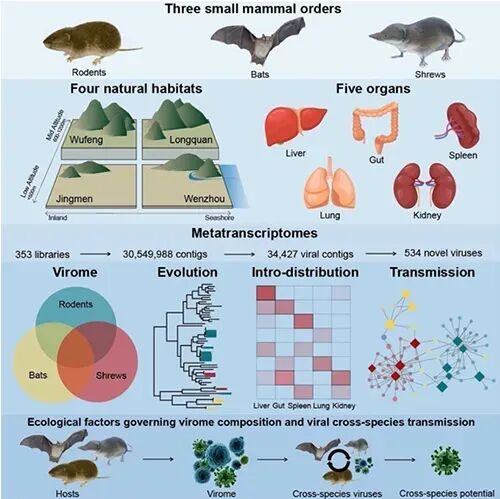

图源:Cell. 2023;186(21):4662-4675.e12.

这项研究从生态与进化维度揭示了野生小型哺乳动物病毒组所具有的惊人多样性,并证实其中大量病毒具备跨物种传播的潜力。当我们猎捕、买卖或食用野生动物时,无异于为这些潜藏的、人类免疫系统完全陌生的病原体,搭建起了一座通往人类社会的“桥梁”。历史上,我们熟知的艾滋病、埃博拉、SARS以及COVID-19等重大疫情的源头,其追溯结果都最终指向了野生动物,而上述研究则从宏观层面揭示了这类事件背后绝非偶然。

微观世界的入侵:

病原体如何突破人体防线?

当病原体通过接触或食用动物产品进入人体后,一场微观世界的激烈攻防战便开始了。这些微生物会利用精妙的分子机制,层层突破我们的免疫防御。

病原体识别的“精准钥匙”

俗话说,“一把钥匙开一把锁”,病原体的入侵也是如此,始于精准的分子识别。病毒或细菌表面的特定蛋白质如同钥匙,专门针对人类细胞表面的受体“锁孔”。就像引发COVID-19的SARS-CoV-2病毒,以其刺突蛋白(S蛋白)精准地“插入”了我们细胞表面普遍存在的ACE2受体之中。

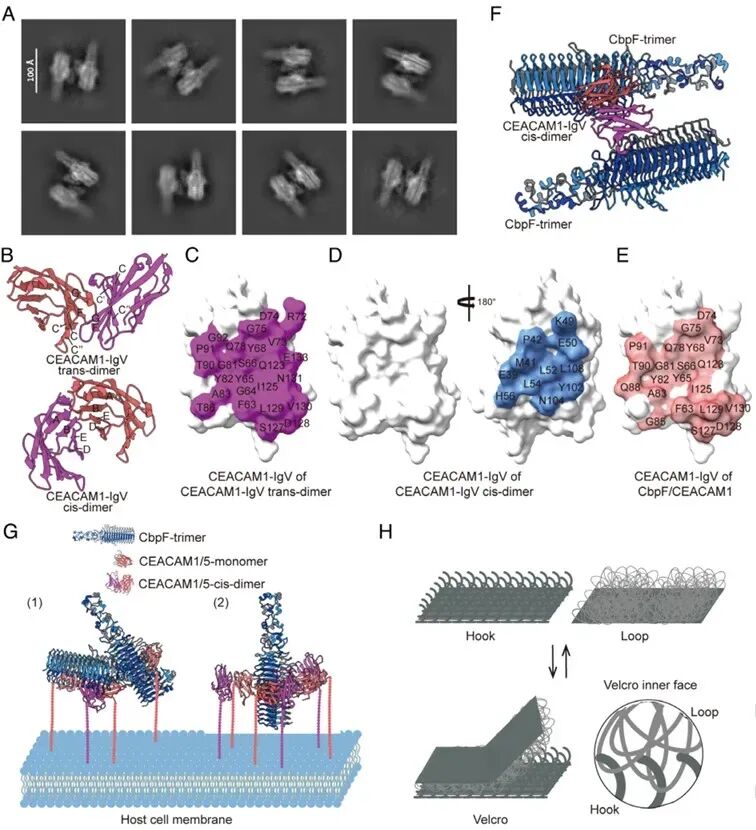

2025年9月,中国科学院微生物研究所与上海交通大学医学院附属仁济医院团队合作,在PNAS上联合发表了题为“Binding of Fusobacterium nucleatum autotransporter adhesin CbpF to human CEACAM1 and CEACAM5: A Velcro model for bacterium adhesion”的研究,进一步揭示了细菌采用的类似策略[5]。该研究发现,其自转运黏附素CbpF能够特异性结合人类癌胚抗原相关细胞黏附分子(CEACAM1与CEACAM5),介导细菌与宿主细胞的强效黏附。研究人员还创新性地提出了细菌黏附的 “Velcro模型” ,用于解释这一动态多价结合过程。

图源:Proc Natl Acad Sci U S A. 2025 Sep 16;122(37):e2516574122.

免疫系统的“双重防线”与病原体的“伪装术”

成功突破初始屏障后,病原体在人体内面临的是更为精密的免疫防御网络。2025年诺贝尔生理学或医学奖获奖研究,系统阐释了免疫系统通过“中枢耐受”和“外周免疫耐受”构建的双重防线。这道防线的核心是调节性T细胞 (Tregs),它们如同体内的“巡逻队”,能够主动抑制过度的免疫反应,避免对自身组织的误伤,维持免疫平衡。

然而,在漫长的进化中,许多病原体也演化出了极为狡猾的逃逸机制。2025年8月发表于NatureMicrobiology的研究,揭示了人类T细胞白血病病毒1型(HTLV-1)能在人体内潜伏数十年而不被发现的关键机制:HTLV-1的基因组中含有一段特殊的静默元件(viral silencer),能够主动“招募”宿主细胞中的RUNX1转录因子复合体。该复合体就像给病毒的基因上了一把“锁”,有效地抑制病毒基因的表达,使其进入“沉默”状态,从而成功逃避免疫系统的监视[6]。

被“策反”的免疫因子

更令人惊讶的是,某些病原体甚至能“策反”我们自身的免疫卫士。2025年2月发表于NatureMicrobiology的令一项研究揭示,人肠道防御素5(HD5)这种原本的抗菌“卫士”,在面对志贺菌时竟会“倒戈”:HD5能够与结肠上皮细胞表面的P2Y11受体结合,激活细胞内的信号通路,导致细胞骨架发生变化,伸出大量丝状伪足,这些结构会被志贺菌利用,成为其入侵的“捷径”。这项发现颠覆了传统认知,也为抗感染治疗提供了P2Y11受体这一新的药物靶点[7]。

从科学认知到行动筑起公共卫生防线

在临床与公共卫生实践中,我们从从认知到落地需要从三个层面协同推进。首先,医生应成为科学知识的传播枢纽,用通俗易懂的语言向公众解释病原体传播机制。比如,将病毒表面蛋白与人体细胞受体的结合比喻为“钥匙开锁”,将野生动物称为“移动的病毒库”,让抽象风险变得具体可感。在日常防护指导中,要特别强调基础措施的重要性:从事农活或接触动物时佩戴手套、规范洗手,在疫源地区使用有效驱虫剂,以及最重要的——坚决不接触、不食用来源不明的动物及其制品。这些看似简单的行为规范,实则是阻断病原体传播链条的第一道屏障[8]。

作为临床一线的守门人,医生在问诊过程中保持高度警惕至关重要。接诊发热、肺炎等感染症患者时,务必将动物接触史作为常规问询内容,包括是否接触过病死禽畜、是否参与过野生动物处理等。这些关键信息的收集,往往能为布鲁氏菌病、禽流感等人兽共患病的早期诊断提供重要线索。一旦发现疑似病例,必须严格按照《传染病防治法》要求及时上报,并与疾控部门密切配合,确保在黄金窗口期内采取有效控制措施。

结语

这种全方位、多层次的防控体系,不仅需要专业技术支撑,更需要每位医疗工作者的主动参与和积极推动,才能真正筑起牢固的公共卫生防线。从宏观的生态视野到微观的分子战场,每一次拒绝接触、每一次规范问诊、每一次跨部门协作,都在为筑牢这道防线贡献力量!

参考文献

[1] 辽宁日报. 滩涂采鸟粪[C/OL]. (2025-10-20)[2025-10-23]. https://lyt.ln.gov.cn/lyt/index/snzx/2025102009195180287/index.shtml.

[2] 广西壮族自治区卫生健康委员会. 健康素养66条(2024版)(15)丨食用、接触病死禽畜、野生动物会怎么样?[C/OL]. (2025-06-17)[2025-10-23]. https://wsjkw.gxzf.gov.cn/ggfw_49562/zsyd/jkzs/t21209518.shtml.

[3] Chen YM, Hu SJ, Lin XD, et al. Host traits shape virome composition and virus transmission in wild small mammals[J]. Cell. 2023 Oct 12;186(21):4662-4675.e12. DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.029.

[4] 央视新闻客户端. 德国多地报告禽流感疫情 专家警示防控风险上升[C/OL]. (2025-10-21)[2025-10-23]. https://qwgzyj.gqb.gov.cn/gj/2025/10-21/10501891.shtml.

[5] Shen F, Li L, Yang D,et al. Binding of Fusobacterium nucleatum autotransporter adhesin CbpF to human CEACAM1 and CEACAM5: A Velcro model for bacterium adhesion[J]. Proc Natl Acad Sci U S A. 2025 Sep 16;122(37):e2516574122. DOI: 10.1073/pnas.2516574122.

[6] Jansz N, Purcell DFJ. The silence within: a conserved intragenic silencing element governs HTLV-1 expression via host RUNX1 complex binding[J]. Npj Viruses. 2025 Jul 23;3(1):58. DOI: 10.1038/s44298-025-00136-7.

[7] Xu D, Guo M, Xu X,et al. Shigella infection is facilitated by interaction of human enteric α-defensin 5 with colonic epithelial receptor P2Y11[J]. Nat Microbiol. 2025 Feb;10(2):509-526. DOI: 10.1038/s41564-024-01901-9.

[8] 辽宁省农业农村厅. 省动物疫病预防控制中心与省野生动物保护站联合开展秋季候鸟疫源疫病预警监测[C/OL]. (2025-10-10)[2025-10-23]. https://nync.ln.gov.cn/nync/index/nyyw/nyxw/gzdt/2025101014265765593/index.shtml.

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信