从“跟跑”到“领跑”!徐兵河院士解码中国抗癌新药的“全球进阶路”

来源:CHTV百姓健康2025-09-16 18:17:08

2025年9月14日,在北京首钢园区举办的服贸会肿瘤论坛上,中国工程院院士徐兵河教授发表主题演讲。他以《中国抗肿瘤新药研发的现状与挑战》为主题,先介绍了全球及我国的癌症发病现状,再回顾了中国抗癌新药研发的跨越式进展,同时坦言前行之路并非坦途,仍有关键难题待突破,最后分享了对未来的思考与建议。

全球抗癌压力大,创新成刚需

演讲开篇,徐兵河教授先将话题聚焦全球肿瘤防控大背景。他指出,癌症仍是人类健康的头号威胁之一:仅2022年,全球新增癌症患者约2000万例,近千万人因癌症去世。而中国的癌症负担更重,当年新发病例超480万例,死亡人数接近260万。

十年跨越:从“仿制”到“全球第二”

徐兵河教授梳理了中国抗癌新药的成长轨迹:2011年,首个自主研发靶向药上市;2014年,完全自主创新药物问世;此后,多款新药密集获批。短短十余年,中国完成了从仿制跟随到自主创新的关键一跃。

数据是最好的证明:过去十余年,中国创新药临床试验申请数量暴涨28倍;截至2024年8月,国产新药获批数量稳居全球第二,仅次于美国,在研药物管线也跻身世界前列。

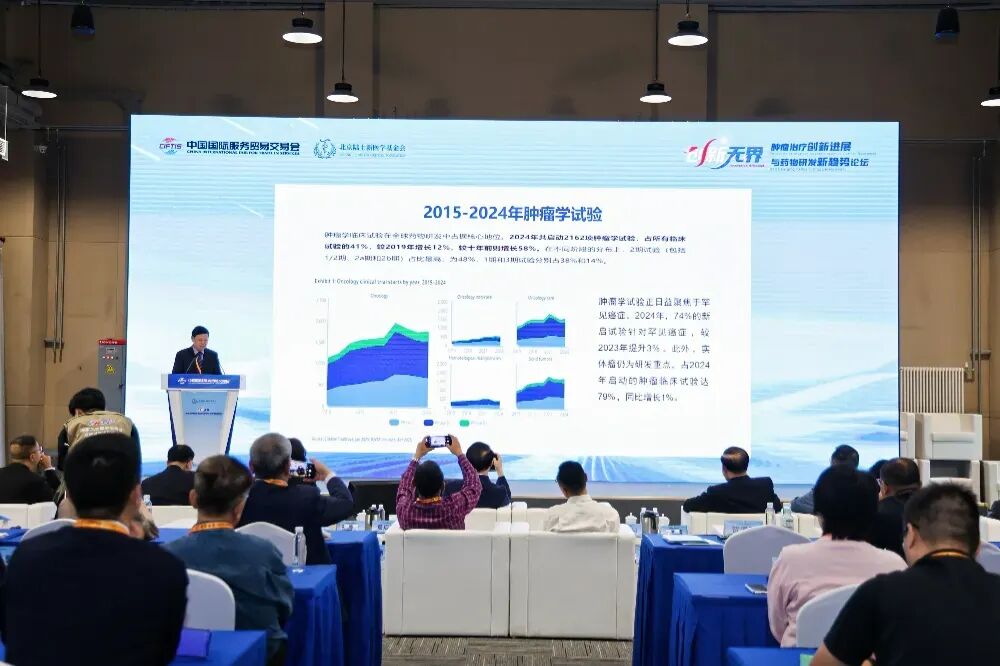

徐兵河教授讲解肿瘤学试验现状

国际化进阶:从“中国造”到“全球用”

近年来,中国创新药加速走向国际市场。已有多款原创药物成功进入海外,不少通过与国际药企合作实现“出海”。和十年前相比,中国药物对外授权的规模和国际地位大幅提升,已跻身全球前列。

一批标志性案例展示了中国药企的全球竞争力:百济神州的泽布替尼在美国获批,年销售额突破10亿美元;传奇生物的CAR-T疗法西达基奥仑赛,不仅获美国FDA批准,还进入欧洲和日本市场;康方生物的“双抗”药物依沃西单抗,则在国际前沿赛道上位居前列。

挑战与破局:从“同质化”到“真原研”

虽然成绩亮眼,但徐兵河教授也提醒,中国抗癌新药研发仍面临不少挑战。首先,研发同质化严重,许多企业集中在相同靶点,差异化不足;其次,源头创新薄弱,基础研究与国际领先水平仍有差距,临床转化链条不够顺畅;再次,临床研究能力有限,高质量国际临床试验数量偏少,数据质量与设计仍需提升;最后,国际化考验加剧,海外审评标准日趋严格,中国新药走出去难度更大。

针对这些问题,他提出了突破路径:一是强化基础研究,围绕临床未被满足的需求,探索具有中国特色的疾病机制和新靶点;二是借力人工智能,提升靶点发现、分子设计与临床试验效率;三是推动生物与信息技术融合,建立数据驱动的新药研发模式;四是加强多学科协作,将化学、材料学、纳米技术等与药物研发深度结合,同时完善创新生态,通过政产学研用协同和人才培养,形成合力。

他强调,中国抗癌新药已经从“有没有”走向“有不少”,下一步要回答“好不好、是不是首创”。唯有基础研究、监管与产业合力,才能把庞大的临床需求转化为全球认可的“中国方案”,让患者用得上、用得起、用得好国产创新药。

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信