您的拐杖用对了吗?——骨科医生教您正确使用拐杖

来源:CHTV百姓健康2025-08-29 10:28:18

您是否曾觉得,使用拐杖是“虚弱”或“失能”的标志,宁愿忍痛也不愿使用?事实上,拐杖并非妥协,而是一种积极的身体保护方式。就像近视的人配戴眼镜,是为了更清晰、舒适地看世界一样,正确使用拐杖,是为了减轻关节负担、避免伤害进展、走得更稳更远。

尤其在膝关节疼痛或术后康复阶段,拐杖能有效分担体重,延缓软骨磨损,保护损伤组织。很多患者因早期拒绝使用拐杖,导致关节变形加重,甚至不得不手术。其实,拐杖是移动的“伙伴”,而不是依赖的象征。理解它的意义,才能用好它。

黄兆波 副主任医师

骨外科学博士,毕业于浙江大学医学院

目前就职:浙江大学医学院附属邵逸夫医院骨科

专业方向:主要从事运动医学损伤的关节镜下微创治疗:膝关节韧带损伤、半月板损伤;肩袖损伤、肩关节不稳等;骨质疏松及骨松骨折综合诊治。。

学术任职:塔里木大学客座教授;浙江省中西医结合学会骨质疏松专业委员会青年委员;中华创伤杂志青年编委

科研业绩:

1.主持浙江省自然科学基金一项;主持省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室基金项目一项;主参浙江省自然科学基金重点课题一项

2.第一作者发表SCI论文4篇、国内专业期刊3篇

下肢受伤后为何需要拐杖?

下肢受伤或术后,很多人误以为“坚持走路”是恢复快的表现,殊不知,过度负重可能正在阻碍愈合、甚至加重损伤。拐杖在这时远非“支撑工具”那么简单——它是一项科学的康复策略,能有效减轻患侧肢体的负荷,为组织修复创造有利条件。

无论是急性损伤(如骨折、韧带撕裂),还是慢性退变(如膝关节炎),关节与骨骼都在超负荷状态下承受额外压力。此时若强行行走,不仅疼痛加剧,还可能导致炎症蔓延、软骨进一步磨损,甚至关节结构变形。使用拐杖的核心目的,正是通过上肢分担体重、降低患侧受力,避免二次伤害。

尤其在术后早期或急性炎症期,拐杖能帮助保持局部稳定,减少异常活动对修复中组织的牵拉,有助于控制肿胀与疼痛。对于慢性关节疾病患者,合理使用拐杖可延缓病情进展,维持关节功能,推迟手术干预的时间。

另一方面,拐杖也提升了行动中的平衡与控制力。许多患者由于疼痛或肌力下降,步态失衡,容易跌倒造成更严重的损伤(如髋部骨折)。拐杖在此时扮演了“移动守护者”的角色,在恢复肌力与协调能力之前,提供可靠的外部支持。

可以说,拐杖不是弱者才需要的辅助,而是科学康复的伙伴。它帮助我们在一段不得不慢下来的路上,走得更安全、更稳妥,也为未来的自如行走奠定基础。

如何科学选择拐杖?

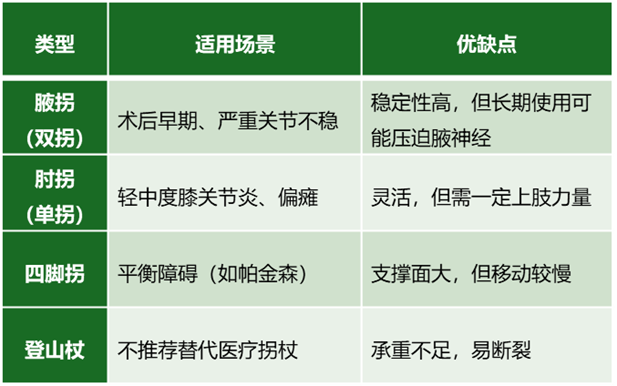

了解类型才能更好康复

在康复过程中,选择一把合适的拐杖,就像选择一双合脚的鞋——不仅要舒适,更要匹配当前的身体状态和功能需求。拐杖的种类不少,常见的主要有腋拐、肘拐和四脚拐,它们分别适用于不同阶段的恢复或不同类型的行动障碍。

1. 腋拐:也称为腋下拐,通常成对使用。它支撑性强、稳定性高,非常适合术后早期或患肢完全不能负重的情况,例如全膝关节置换、骨折初期的患者。但由于承重主要经由腋下,长期不正确使用可能压迫腋神经,导致手臂麻木。因此使用时应注意通过手部用力,让腋窝与拐杖顶端保持两指宽的距离。

2. 肘拐:也称前臂拐,更轻便灵活,适合需要长期辅助、但仍有部分负重能力的患者,比如膝关节炎或偏瘫人群。它依赖前臂和手腕提供支撑,因此要求使用者有一定的上肢控制力。正确使用时,手臂自然弯曲,手腕保持中立,这样日常出行更省力,也更适合室内外较长距离活动。

3. 四脚拐:底部有四个支点,支撑面积大、稳定性好,尤其适合平衡能力较弱的人群,如帕金森患者或老年人。但它移动相对慢,不适合快速行走或复杂环境。

需要注意的是,普通登山杖并不能替代医用拐杖。它们结构、强度和承重设计都不同,盲目使用可能带来安全隐患。

选择拐杖的关键在于“匹配”:短期术后康复可优先考虑腋拐,长期关节问题建议使用肘拐,而有明显平衡障碍时,四脚拐或更专业的助行器会是更好的选择。合理选配,才能真正帮助恢复、保护关节,走得更稳更远。

单拐or双拐?如何选择?

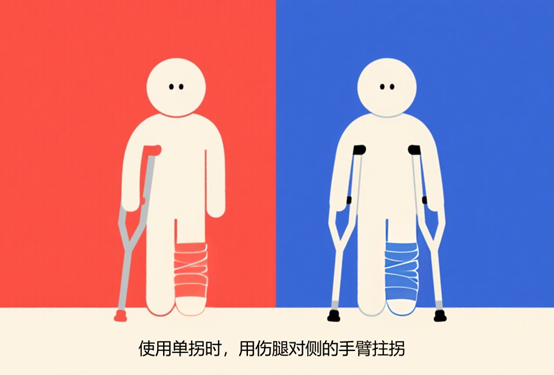

选择单拐还是双拐,并非凭个人感觉,而是取决于患肢的承重能力和康复阶段的核心需求。正确的选择能有效分担负荷、保护损伤组织,同时避免因错误使用导致的姿势代偿或二次伤害。

若你仍具备部分负重能力,例如轻中度的膝关节疼痛、慢性关节炎或处于康复中后期,单拐(通常为肘拐)会是更灵活务实的选择。单拐的核心原则是“健侧使用”——如果右膝不适,拐杖应拿在左手。这样能在行走时通过躯干自然摆动提供反向支撑力,从而减轻患侧约20%-30%的负荷。它更适合中长期使用,兼顾了活动便利与必要的减重支持。

而双拐(通常指腋拐)适用于患肢需完全或大部分免负重的阶段。比如关节置换术后、骨折初愈、严重韧带损伤或双腿肌力显著不足时。双拐能通过双侧均匀支撑,大幅降低下肢负荷,最大限度保障修复环境稳定,尤其在上楼梯、不平路面时提供更高安全性。

要明确的是,无论单拐还是双拐,目标都是科学分配体重、维持平衡、促进康复。选择的关键在于评估自身承重程度及稳定性需求。建议在医生或康复治疗师指导下做决定,他们会根据你的实际伤势、肌力及平衡能力,帮助你选用最合适的行走辅助方式,真正做到既有效保护,又稳步恢复。

用好拐杖,

走稳康复每一步

正确使用拐杖,不仅是技术,更是一种科学。它直接影响康复效果,也关系着安全和舒适。

首先,高度的调节至关重要。腋拐应使顶端与腋窝保持约两指宽度,避免压迫神经,手柄位置则应在自然站立时与手腕横纹齐平。肘拐则需要调整至使肘关节呈15–20度弯曲,这样手臂才能既省力又稳定地支撑。

其次,步态平稳很关键。上楼梯时应记住“好腿先上”,让健侧腿先向上一步,拐杖和患腿再跟随;下楼梯时则相反,“坏腿先下”,先将拐杖和患腿移至下一级,健腿再跟进。这种节奏能最大限度保持平衡,减少关节压力。

第三,要始终避免用腋窝直接承重。负重应通过手掌传递至手柄,否则可能引起手臂麻木甚至神经损伤。此外,保持橡胶头防滑垫完好、避免在湿滑地面急行,也是防范跌倒的重要细节。

此外,拐杖也需日常维护。定期检查螺丝是否松动、橡胶头是否磨损,就如同关心一位同行的伙伴,保障它始终处于可靠状态。

疼痛管理及合理用药同样应科学对待。若在使用拐杖过程中仍出现明显炎症或神经性疼痛,可遵医嘱使用一些药物辅助控制症状。例如,新型非甾体抗炎药(如塞来昔布)可帮助患者缓解关节炎症和疼痛,同时胃肠道不良反应较低;普瑞巴林则常用于神经病理性疼痛的辅助治疗,但所有药物均须在医生评估和指导下使用。

总之,每一处细节都影响着康复的质量。正确、耐心地使用拐杖,不仅能保护身体,也是在康复路上为自己赢得更多主动与自信。

安全康复,远离隐患:

正确使用拐杖的关键建议

使用拐杖是为了更好地康复,但若方法不当,也可能带来新的问题。理解常见风险并掌握预防方法,才能让拐杖真正成为你的助力。

长期腋窝受压可能引发臂丛神经损伤,导致手部麻木或刺痛。预防的关键在于:通过手部支撑体重,让腋窝与拐杖顶端始终保持两指宽的间隙。而手腕过度受力或姿势不当,则可能诱发腕管综合征或慢性腰痛。选择符合人体工学的拐柄、保持手腕中立位,并调节合适高度,有助于维持身体中正,避免代偿性姿势。

跌倒风险多源于配件老化或使用场景不当。定期检查橡胶底垫的磨损情况、避免在湿滑地面急行,是基本的安全守则。同时,拐杖本身也需维护,如紧固螺丝、防止锈蚀,一旦出现变形或卡扣失灵应及时更换。

应特别强调的是,不必因担心“依赖”而拒绝拐杖。早期合理使用,能有效减轻关节负荷、延缓退变、降低疼痛发作频率。术后早期建议使用腋拐实现患肢减重,慢性期则可换为更灵活的肘拐或四脚拐。若疼痛持续或加重,应及时就医,配合科学镇痛及抗炎治疗,全面控制病情。

总结

拐杖不仅是行动的支撑,更是关节康复过程中重要的保护工具。正确使用拐杖,能够有效减轻患侧负荷、避免损伤加重,并为组织修复创造良好条件。从选择适合自己的类型——腋拐用于短期术后支撑,肘拐更适配长期减重需求,到掌握“好腿上、坏腿下”的步态技巧,每一个细节都关乎康复效果与安全。同时,警惕神经压迫、手腕劳损或跌倒等风险,定期检查器械状态,才能防患于未然。

切记,拐杖不是弱势的象征,而是积极康复的智慧选择。一旦出现持续疼痛、关节肿胀或活动受限,应及时就医,配合科学镇痛抗炎治疗(如塞来昔布等非甾体抗炎药)以及系统性康复计划,才能真正实现“撑得起、走得稳、好得快”的目标。

参考文献

[1] Brotzman SB, Manske RC, eds. Clinical Orthopaedic Rehabilitation: A Team Approach. 4th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017.

[2] Terapeutica en Medicina Familiar. México: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México; 2022.

[3] University of Washington Medical Center. How to Use Crutches [EB/OL]. Seattle: UW Medicine; 2022. [cited 2025 Aug 26].

[4] Mayo Clinic. Tips for choosing and using walkers [EB/OL]. Rochester (MN): Mayo Clinic; 2023-05-26 [cited 2025 Aug 26].

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信