高血压患者别踩这4个“坑”!

来源:CHTV百姓健康2025-08-28 20:05:04

高血压是一种常见的慢性疾病,严重威胁着人们的健康。然而,在治疗过程中,许多患者常常陷入一些常见误区。这些看似微不足道的误区,实际上可能对治疗效果产生重大影响,甚至增加并发症的风险。为了有效管理高血压,患者需要具备清晰、准确的认知,真正了解这些误区,从而在治疗过程中避免不必要的错误,更好地维护自身健康。

潘港 主任医师

岳阳市中心医院心内科大主任

医学博士,主任医师,硕士研究生导师

胸痛中心飞检专家

中国康复医学会心血管疾病预防与康复专委会委员

国家卫健委冠脉介入培训导师

湖南省胸痛联盟副秘书长

湖南省医学会心血管病专业委员会委员

湖南省医学会心电生理与起搏专业委员会委员

岳阳市心血管病专业委员会主任委员

岳阳市心血管病质控中心主任

高血压治疗中的常见误区

误区一:感觉没事=不用吃药?身体正在默默受伤!

“我又不头晕,干嘛吃药?”——这是高血压门诊最高频的“金句”,也是一个致命误区。高血压的可怕之处,正在于它的“沉默”。您没有感觉,不代表血管没有承受压力。在您毫无察觉时,持续的高血压就像“温水煮青蛙”,已经悄然损害着心脏(导致心肌肥厚、心力衰竭)、大脑(引发卒中、认知障碍)和肾脏(导致肾功能衰竭)。《中国高血压防治指南(2024年修订版)》明确指出:一旦确诊高血压,无论有无症状,都应在生活方式干预的基础考虑是否启动药物治疗,以最大限度降低长期心血管事件风险,保护靶器官功能。治疗高血压的核心目标并非缓解症状,而是预防远期严重并发症。因此,确诊后即应规范治疗,切勿用“感觉”衡量健康风险。

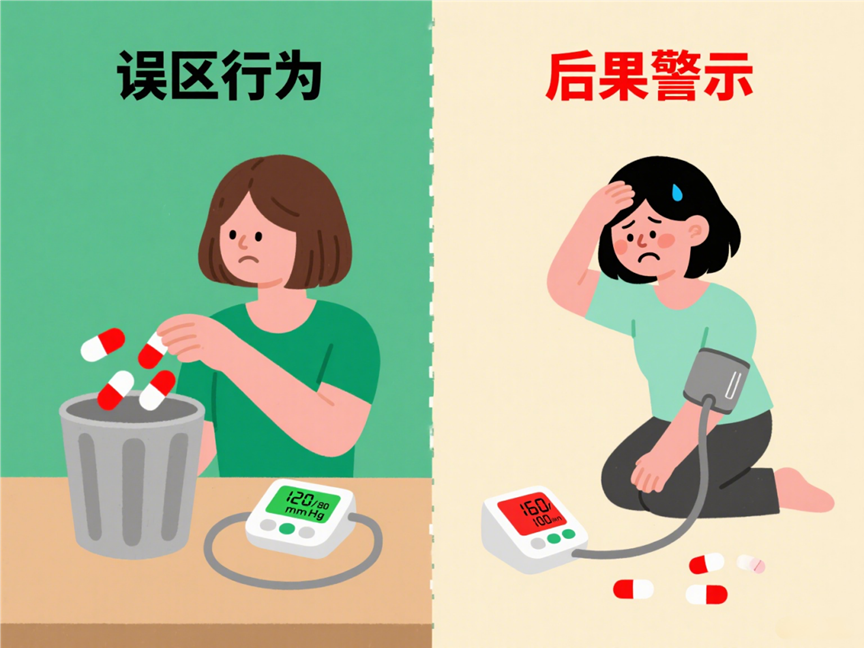

误区二:过于担心药物副作用 血压正常就停药

千万不要一看血压正常,就自己随随便便把药停了。高血压的病理机制复杂,往往涉及血管内皮功能障碍、神经内分泌失调等多种因素,这些因素并不会因为血压的短暂正常而消失。

血压恢复正常,是降压药起效的结果,并不代表你的高血压“治好”了。这就像天气变好不是因为雨伞坏了,而是因为你打伞挡住了雨。高血压是一种需要长期管理的慢性状态,吃药是为了持续控制它。

如果随便停药,血压会再次升高,甚至比之前波动得更厉害。这种上上下下的波动,比单纯血压高还要伤害身体——它会在不知不觉中伤害你的心脏、大脑和肾脏,大大增加心梗、脑梗等严重疾病的风险。

所以,即使血压稳定了,也一定要继续遵照医生的指导服药。

误区三:偏信各种非专业意见 频繁更换药物

部分患者在使用某种降压药一段时间后,若血压未显著下降或听说其他药物效果更好,便自行更换药物。这种频繁换药的行为不仅可能影响治疗效果,还可能增加药物副作用的风险,甚至导致严重安全问题。高血压是一种病因复杂、类型多样的慢性疾病,不同患者的体质、基础疾病及并发症存在显著差异。此外,不同降压药需经过一定时间才能发挥稳定疗效,显现明显降压效果。因此,若某种药物效果不佳,一定要在医生指导下进行调整,而非自行更换。

误区四:盲目追求“平稳”,误读血压正常波动

许多患者在家监测血压时,发现读数时高时低便异常焦虑,甚至自行调整药量,这是极其危险的误区。必须理解,人体血压存在天然的昼夜节律(即“杓型节律”),就像心跳会快慢变化一样正常。健康节律表现为“两峰一谷”:清晨(6:00-10:00)和下午(16:00-18:00)各有一个高峰,夜间睡眠时自然降至谷底。《中国高血压防治指南》明确指出,夜间血压较日间正常下降10%-20%是理想的“杓型”节律,对心脑血管具有重要保护意义。真正需要警惕的不是正常波动,而是节律异常——当夜间血压下降不足(非杓型)或反超日间(反杓型)时,会显著增加心、脑、肾等靶器官损害的风险。

正确治疗:科学降压的关键

选择合适的降压药物

根据国内外高血压防治指南的推荐,长效降压药物应作为大多数高血压患者的首选治疗方案。这类药物(如苯磺酸氨氯地平、缬沙坦等)具有平稳且持久的作用机制,能够实现24小时的有效血压控制,从而减少血压波动,更好地预防心脑血管并发症的发生。长效降压药物不仅能够有效控制血压,还能通过减少血压波动来保护心脏、大脑和肾脏等重要器官。具体的用药方案需遵循专科医生的指导,医生将综合考虑患者的年龄、性别、合并症(如糖尿病、冠心病、慢性肾病等)、血压水平以及对药物的耐受性等因素,制定最适合的降压治疗方案。

坚持长期规律用药

大多数患者需要长期甚至终身服药来维持血压稳定。坚持长期规律用药是高血压治疗的关键。擅自停药或间断服药会导致血压波动,增加心肌梗死、脑卒中等严重并发症的风险。因此,坚持长期按时服药对控制高血压至关重要。在服药过程中,可能会遇到一些问题,比如存在合并症或经济负担等,遇到这些问题时,及时与医生沟通非常重要,切勿自行停药或调整剂量。医生可能会根据具体情况更换药物或调整剂量,以确保治疗的安全性和有效性。

定期监测血压

定期监测血压是高血压管理中不可或缺的一部分。通过定期测量血压,可以及时了解血压的变化情况,并评估降压治疗的效果。当血压控制不理想时,建议在早晨起床后和晚上睡前各测量一次,因为一天中的血压水平会因活动和休息状态的不同而有所变化。早晨起床后的测量可以帮助了解一天开始时的血压水平,而晚上睡前的测量则能反映一天结束时的血压情况。每次测量应记录血压数据,包括测量时间、收缩压、舒张压和心率等。如果条件允许,建议每年进行一次24小时动态血压监测,以更好地了解血压的昼夜节律。

此外,不应仅凭感觉来判断血压的高低。许多人认为,如果没有头晕、头痛等不适症状,血压就是正常的。然而,血压的波动可能受到多种因素的影响,如情绪变化、天气变化或身体疲劳等。有时,即使血压已经升高,也可能没有明显的不适症状。因此,只有通过定期测量血压,才能准确了解血压的真实情况。除了自我监测,还应定期到医院进行复查,通过定期检查血压和评估身体状况,确保血压始终处于理想水平。

综合生活方式干预

在高血压的规范化管理中,药物治疗是重要基石,而生活方式的干预则是不可或缺的基础措施。科学的生活方式干预不仅能够有效辅助降压、提高药物治疗效果,还可能减少所需药物剂量,并对预防心脑血管并发症具有长远益处。饮食调整:严格控盐,每日钠盐摄入量不应超过5克(约一啤酒瓶盖);适当增加钾(如香蕉、菠菜)、钙、镁含量丰富的食物;将体重指数(BMI)控制在24kg/m²以下。

规律运动:体力允许的情况下建议每周至少完成一定时间的中等强度有氧运动(如快走、游泳、骑自行车),运动应循序渐进、长期坚持,既往有心血管病史者需经医生评估后实施。

戒烟限酒:必须彻底戒烟,并远离二手烟;酒精摄入应严控,建议男性每日酒精量<25克,女性<15克,最好不饮酒。

保持心理平衡:积极应对压力,可通过正念冥想、瑜伽、深呼吸等放松训练调节情绪;避免长期精神紧张与过度劳累,保证充足睡眠,培养乐观积极的心态。

结语

高血压的防控并非一朝一夕之事,而是一场需要持之以恒的“终身马拉松”。要打赢这场战役,关键在于树立科学的管理理念,采取系统、规范且个性化的治疗策略。我们强烈建议患者充分意识到自身在健康管理中的主体责任,严格遵循医嘱,坚持规律服药,并通过家庭自测与动态血压监测等手段掌握血压变化。与此同时,药物干预必须与积极的生活方式干预相结合。

合理膳食、规律运动、戒烟限酒、 心理平衡——这四大健康基石,是血压长期稳定的根本保障。唯有将治疗融入日常生活,使控压成为习惯,才能切实降低心、脑、肾等靶器官的损害风险,最终实现高质量的长久健康。

让我们不再畏惧高血压,而是成为它的合格管理者,用科学和坚持赢回主动的人生。

参考文献

[1]中国高血压防治指南修订委员会, 高血压联盟(中国), 中国医疗保健国际交流促进会高血压病学分会, 等. 中国高血压防治指南(2024年修订版)[J]. 中华高血压杂志(中英文), 2024, 32(07): 603-700.

[2]国家卫生计生委合理用药专家委员会, 中国医师协会高血压专业委员会. 高血压合理用药指南. 中国医学前沿杂志(电子版). 2015, 7(6): 22-62.

作者:潘港 岳阳市中心医院心内科大主任

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信