胸闷、心悸,却查不出病因?——警惕焦虑的躯体化症状

来源:CHTV百姓健康2025-08-27 10:57:40

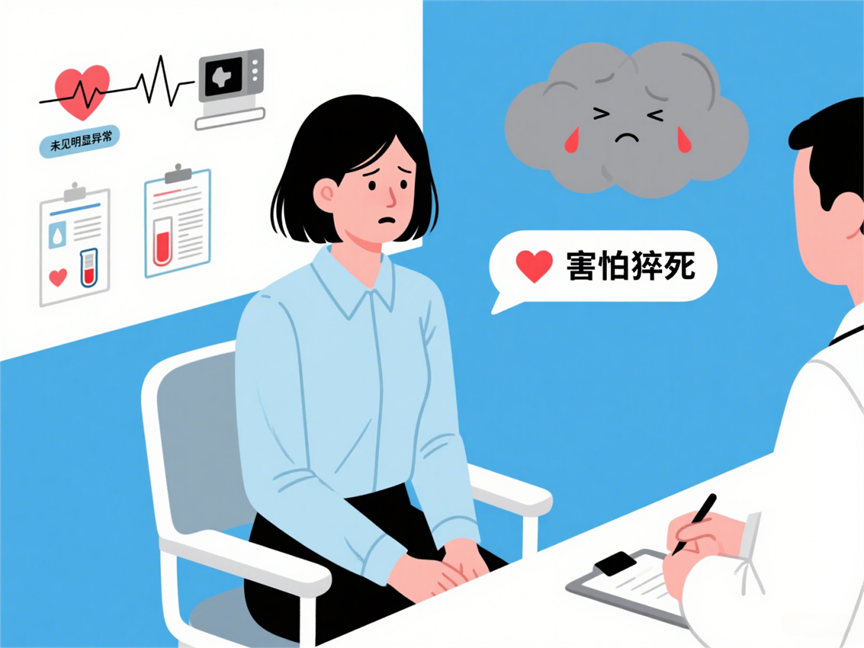

“这段时间总感觉胸口闷得厉害,心跳得很快,晚上睡不好,早上醒来就觉得心慌。”这是一位年轻白领来院就诊时的描述。

她先后在多家医院进行了心电图、心脏彩超、血常规、甲功甚至冠脉造影等多项检查,结果都提示“未见明显异常”。然而胸闷、心悸仍不断出现,甚至发展为“越想越害怕”“担心自己会突然猝死”,最终在四川省人民医院/四川省精神医学中心身心血管科诊断为“焦虑障碍”。

在心身心血管科门诊中,这类患者并不少见。他们以胸闷、心悸、气短、胸部疼痛等症状为主,但反复检查无明显器质性异常,心理因素可能是背后隐藏的“真正病因”。2019年发布的中国精神卫生调查(CHMS)结果显示,焦虑障碍是我国最常见的精神障碍,年患病率为5.0%,终生患病率为7.6%。

焦虑障碍可发生于各个年龄,通常起病于儿童期或少年期,到成年期就诊。焦虑障碍有性别差异,女性患者是男性的2倍。随着人口老龄化,老年人的焦虑症状越来越常见,并常与抑郁症状共存。研究发现,焦虑障碍的共病率很高,可以同时共病一种或多种精神障碍。

蒋富贵 主治医师

四川省医学科学院·四川省人民医院,四川省精神医学中心,主治医师,中级心理治疗师

四川省医师协会精神科医师分会委员

成都市医师协会心身医学专委会委员

中华医学会精神病学分会临床诊疗思维大赛四川赛区一等奖,成都市温江区“鱼凫健康卫士”。参加认知行为治疗CBT连续培训,系统式家庭治疗培训,后现代整合心理治疗培训,中德抑郁证整合治疗培训。从事精神科临床工作十余年,对不明原因心慌胸闷疼痛等躯体症状、焦虑障碍抑郁障碍等精神科常见疾病有丰富的经验。参与多项国家省市级课题研究,在Comprehensive psychiatry、journal of Affective disorders等杂志发表论文数篇。

为什么焦虑会表现为

“心脏不舒服”?

焦虑障碍的病因和发病机制涉及生物、心理和社会因素。生物因素包括遗传、生物节律、下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)功能失调、神经递质平衡失调等。心理因素包括童年经历、性格特点、生活事件等。社会因素包括社会文化、生活节奏、经济状况等。与焦虑障碍相关的危险因素包括:焦虑障碍家族史,童年期焦虑障碍病史,童年期不良的养育方式,应激性或创伤性生活事件,女性,离异,丧偶,失业,经济困难,共病精神障碍(尤其抑郁障碍)等。

焦虑不仅是一种心理状态,更是一种全身性的应激反应。在焦虑状态下,大脑边缘系统(如杏仁核)被激活,会通过下丘脑-脑干网状系统通路刺激交感神经系统,使机体进入“高度警觉”状态。

心率加快、血压升高;

胸闷、气短;

手足发凉、出汗;

胃肠道不适甚至恶心。

与此同时,负责控制情绪的前额叶皮层活动下降,难以及时“抑制”杏仁核的过度兴奋,造成一种持续性的“紧急反应状态”。即使外界并没有真实威胁,大脑也会错误地向身体发出“危险信号”,躯体便表现为胸闷、心悸、濒死感等症状。这种情况下,患者会误以为自己患上了心脏病,从而进一步加重焦虑,形成“症状——担心——更重的症状”的恶性循环。

焦虑情绪的躯体化症状

有什么特点?

1. 检查结果与症状不符

检查未见能引起躯体症状的器质性疾病,或器质性疾病与临床症状的严重程度不匹配。焦虑情绪的躯体化症状并非固定在某一特定部位,而是可能在身体的不同部位之间“游走”。比如,患者可能今天感觉胸口闷、呼吸困难,明天又觉得手臂麻木、手指发抖,后天又出现腹部疼痛、腹泻等。

2. 压力影响症状变化

工作紧张、压力大时明显加重,转移注意力症状减轻。当处于工作压力大、生活节奏紧张、面临重要任务或考试等应激状态时,焦虑情绪会进一步加剧,躯体化症状也会随之加重。相反,当患者通过一些方式转移注意力,如全身心投入到一项自己喜欢的活动中(如看电影、运动、绘画等),或者与朋友家人聊天、外出旅行等,症状则会有所减轻。

3. 伴随症状

除了躯体上的不适,患者通常还会表现出明显的情绪问题,常伴随易烦躁、睡眠差等情绪症状。患者可能会因为一些小事就大发雷霆,或者对周围的人和事感到不耐烦;可能入睡困难,躺在床上辗转反侧,难以进入睡眠状态,或者睡眠浅,容易被外界的微小声响惊醒,整夜醒来多次;还可能出现早醒的情况,比平时提前数小时醒来且无法再次入睡。这些情绪症状与躯体化症状相互交织,共同影响着患者的生活质量和身心健康。

如何正确识别和应对?

3. 人格特质的评估

焦虑障碍患者常有一定的人格特质,故需要对焦虑障碍患者进行人格测定,以便医生更好地了解患者情况,指导治疗。常用的人格测定包括艾森克人格测定(EPQ)、明尼苏达多相人格测定(MMPI)。

4. 心理干预+药物治疗效果更佳

目前焦虑障碍常用的治疗方法包括:药物治疗、心理治疗、物理治疗。焦虑障碍需要药物治疗与心理治疗联合,不同治疗阶段的侧重点不同。药物治疗起效快,心理治疗起效慢。治疗焦虑障碍的常用药物包括:抗抑郁药、抗焦虑药等,如舍曲林、文拉法辛,它们作为常用的抗抑郁药,在治疗焦虑障碍方面也有良好的效果,能够帮助调节神经递质的平衡,缓解焦虑症状,改善患者的情绪状态。常用的心理治疗包括:认知行为治疗、行为治疗、人际关系治疗、精神动力治疗等。各种治疗应结合患者的具体情况选择,有机结合,以发挥更好的治疗作用。

焦虑障碍是一类慢性疾病,患病时间长、复发率高,对患者日常生活质量影响大。焦虑障碍的治疗原则强调全病程、综合治疗。全病程治疗包括:急性期治疗、巩固期治疗和维持期治疗三个时期。在临床症状缓解后需要巩固治疗,世界各国指南推荐焦虑障碍的药物维持治疗1~2年。维持治疗中需要加强心理治疗,以便患者有良好的心理素质,减少复发。

结语

不是所有“胸闷心悸”都是心脏病,它也可能是焦虑情绪在借“身体的语言”向你发出求救信号。当出现类似症状时,不要过于惊慌,及时就医并进行科学评估和治疗,选择合适的药物,并结合心理干预,同时调整生活方式,相信可以有效缓解症状,改善生活质量。

参考文献

[1]贾竑晓,李雪,尹冬青,等.广泛性焦虑障碍中西医结合诊疗指南[J].现代中医临床,2023,30(06):21-27+35.

[2]江开达.精神障碍药物治疗指导[M].人民卫生出版社:201612:692.

[3]中华医学会神经病学分会神经心理学与行为神经病学组. 综合医院焦虑、抑郁与躯体化症状诊断治疗的专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2016, 49(12): 908-914.

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信