“生锈”脊柱压迫神经,引起疼痛竟像过电!

来源:CHTV百姓健康2025-08-11 17:53:25

你是否曾有过这样的不适体验:腿部突然传来如过电般的尖锐刺痛,脚底仿佛有无数蚂蚁爬过般发麻,甚至在睡梦中会被这种异样感惊醒……

这些看似寻常的症状,实则可能是脊柱退行性病变引发的神经病理性疼痛发出的“预警信号”。

脊柱作为人体的“中轴支柱”,不仅支撑着躯体重量,更包裹着负责传递信号的脊髓与神经根。当脊柱因种种原因发生退行性改变时,椎间盘突出、骨质增生或韧带肥厚等问题会直接压迫神经,就像电线被“挤压”、“磨损”,导致神经信号传导异常。这种异常传导便会表现为腿部过电样刺痛、脚底麻木等症状,夜间休息时人体注意力更集中于躯体感受,这类不适往往会更加明显,甚至干扰睡眠。

值得注意的是,神经病理性疼痛与普通的肌肉酸痛不同,它是神经受到持续压迫或损伤后产生的“错误信号”,若不及时干预,可能会从间歇性不适发展为持续性疼痛,甚至影响肢体活动功能。因此,当出现上述症状时,切勿当作“小毛病”忽视,及时关注脊柱健康才是关键。

痛从何来?

神经被“卡”住了!

我们的脊柱如同人体自带的“信号传输塔”,由椎体、椎间盘、韧带等结构精密配合,支撑躯体的同时,负责传递大脑与四肢间的神经信号。当这些结构因退变或劳损出现异常时,神经通路就可能像被挤压的电线一样“短路”,引发一系列不适。具体来看,神经受压主要源于以下三类问题:

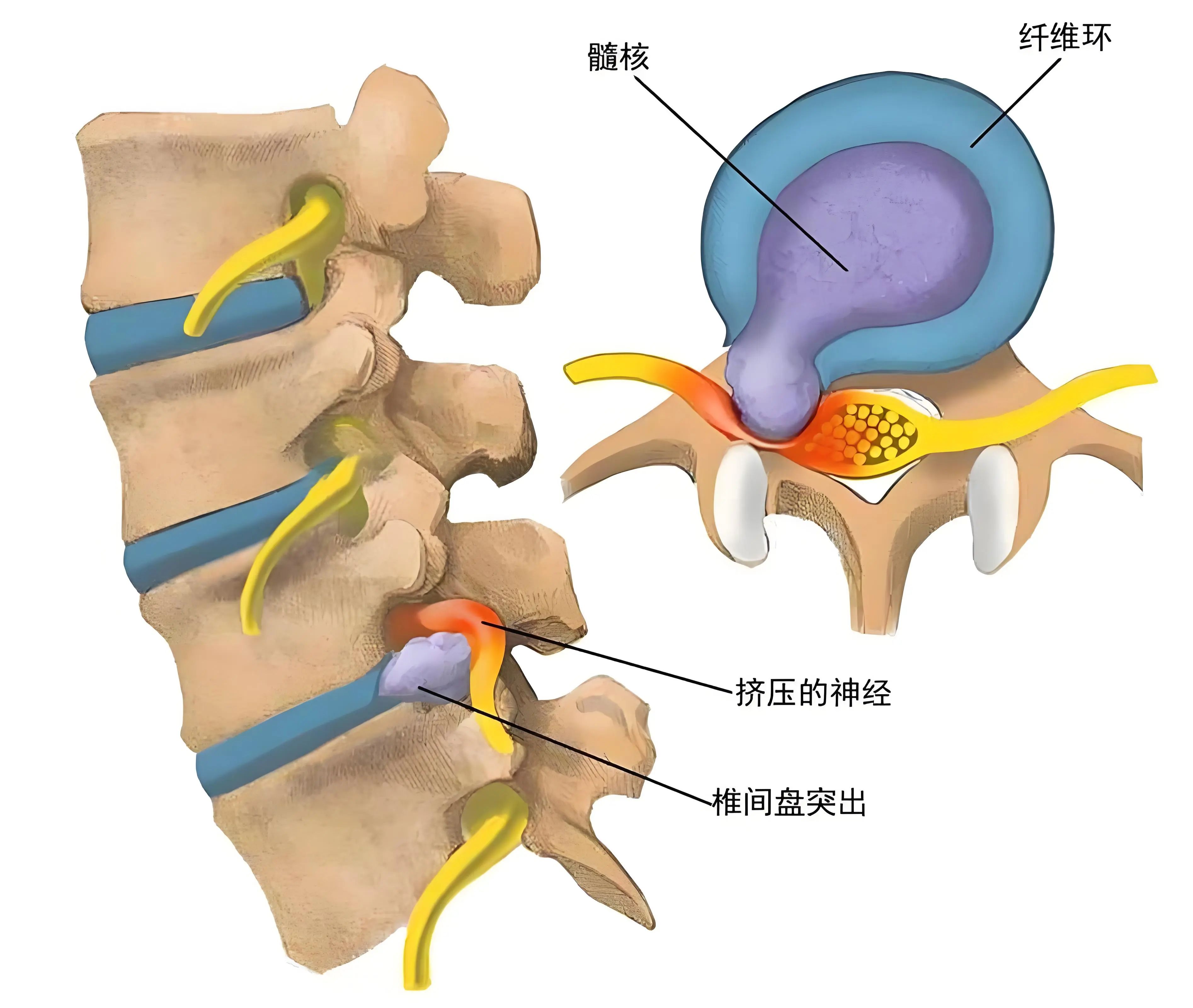

椎间盘的“老化退变”:椎间盘是椎体间的“弹性缓冲垫”,由富含水分的髓核和坚韧的纤维环组成。随着年龄增长,椎间盘含水量逐渐下降,弹性随之减弱,就像长期使用的海绵慢慢“缩水变硬”。这种退变会让椎间盘对抗压力的缓冲能力大幅下降,在日常活动的反复牵拉、挤压下,纤维环可能破裂,内部的髓核突出,直接压迫周围的神经根。

骨刺的“过度生长”:椎体边缘的骨质增生(俗称“骨刺”)是机体应对脊柱稳定性下降的一种代偿反应。但当增生的骨质超出正常范围,就会像“多余的凸起”侵占神经通道的空间,尤其在椎管、椎间孔等本就狭窄的区域,骨刺会直接挤压神经,导致信号传导受阻。

韧带的“肥厚僵硬”:脊柱周围的韧带(如黄韧带、后纵韧带)原本起到稳定椎体的作用,但长期弯腰、久坐等劳损会让韧带反复受到牵拉刺激,逐渐出现肥厚、增生甚至钙化,变得僵硬且弹性下降。这种变化会进一步缩小神经周围的空间,与椎间盘突出、骨刺形成“叠加压迫”,加重神经损伤。

当神经长期受压时,其正常的信号传导功能会出现紊乱——就像电线绝缘层破损后出现“漏电”,神经会发生异常放电,持续向大脑发送错误信号。此时,即便身体没有受到实际损伤,大脑仍会接收到“腿部刀割样疼痛”“脚底蚂蚁爬行感”等虚假警报,这就是神经病理性疼痛的核心机制:不是组织真的受伤,而是被压迫的神经“误报”了疼痛信号。

如何应对?

精准“拆弹”三步走

针对脊柱退行性病变引发的神经压迫与疼痛,临床治疗遵循“阶梯递进”原则,从控制炎症、阻断信号到解除压迫,逐步实现精准干预,如同拆除“神经炸弹”般层层推进。

第一步:药物控“火”——抑制神经炎症与异常放电

药物治疗是缓解疼痛的基础手段,通过多靶点作用控制神经“炎症反应”和“异常信号”,相当于给“起火”的神经“降温灭火”:

抗炎消肿(如塞来昔布+地奥司明):神经根受压后,周围易出现水肿和炎症反应,如同“火苗”不断刺激神经。非甾体抗炎药(如塞来昔布)可抑制炎症因子释放,减轻局部炎症;静脉活性药物则能增强静脉回流,消除神经根水肿,从源头控制神经“起火”的诱因。

抗神经痛(如普瑞巴林):神经受压后会出现异常放电,如同“火星”持续点燃疼痛信号。这类药物通过调节神经细胞膜的钙离子通道,抑制异常放电,直接“扑灭”引发疼痛的“火星”,缓解电击样、针刺样疼痛。

抗抑郁药:长期疼痛易诱发焦虑、抑郁情绪,而不良情绪又会加重疼痛感受,形成恶性循环。度洛西汀等药物可阻断疼痛信号向大脑的传导,同时改善情绪,相当于在神经“起火”后为“坏心情”降温,打破疼痛-情绪的恶性循环。

第二步:切断传导——拦截或破坏异常疼痛信号

若药物治疗效果有限,可通过微创介入技术直接阻断疼痛信号的传导路径,相当于“切断电路”,阻止疼痛向大脑传递:

神经阻滞注射:在超声或X线精准引导下,将局麻药与抗炎药物混合液注射至受压神经周围,暂时阻断神经传导功能,快速拦截疼痛信号向大脑传递。该方法起效快,适用于急性期疼痛控制,可短期缓解症状,为后续治疗争取时间。

射频消融术:对于明确的异常放电神经,可通过穿刺针将高频电流导入目标神经,利用50-80℃的高温使神经纤维变性,永久破坏疼痛信号的传导“电路”。该技术适用于慢性顽固性疼痛,尤其对小关节源性疼痛、脊神经后支痛效果显著,能长期消除疼痛信号。

第三步:精准“拆弹”——手术解除神经压迫根源

当保守治疗(药物、介入)无效,或神经压迫严重(如出现肌力下降、麻木范围扩大)时,需通过手术直接解除神经受压部位,如同“拆弹”般彻底清除压迫根源:

椎间孔镜手术:属于微创手术,通过背部一个0.7-1cm的小孔,在内镜直视下精准摘除突出的椎间盘、增生的骨刺等压迫物,直接松解神经根。该术式创伤小、出血少,术后1-3天即可下床活动,适用于单纯椎间盘突出、单侧神经根压迫的患者。

开放手术:对于多节段椎管狭窄、严重骨质增生或合并脊柱不稳的患者,需采用开放手术(如全椎板/半椎板切除术),通过扩大手术视野充分暴露受压神经,彻底切除压迫物,必要时结合内固定技术重建脊柱稳定性。该术式减压更彻底,适用于复杂病例,但创伤相对较大,恢复时间稍长。

通过以上三步递进治疗,可根据患者病情轻重选择合适方案,实现从“控制症状”到“根治病因”的精准干预,最大限度保护神经功能,改善生活质量。

能否预防?

给脊柱“减龄”三招

脊柱退行性病变的发生与日常习惯密切相关,通过科学的防护措施,能有效延缓脊柱“老化”,降低神经受压风险。以下三招可帮助给脊柱“减龄”,从源头减少病变发生的可能。

1. 正确姿势:给脊柱“减压”的基础良药

脊柱的“健康寿命”很大程度上取决于日常姿势是否合理。不良姿势会持续增加脊柱负荷,加速椎间盘、韧带的退变,而正确姿势能让脊柱处于自然生理曲度,减少不必要的压力:

电脑族办公姿势:显示器中心与视线平齐(或略低10°),避免低头或仰头;腰部与椅背之间垫一个厚度5-8cm的支撑枕,维持腰椎前凸的生理曲度,减少腰部肌肉的持续紧张。

避免久坐劳损:久坐时腰椎承受的压力是站立时的1.5倍,建议每30分钟起身活动1-2分钟,做“伸懒腰”动作——双臂向上举,掌心相对,同时仰头深呼吸,带动脊柱后伸,缓解椎体间的压力。

弯腰动作替代:直接弯腰搬重物时,腰椎承受的压力可达体重的3-5倍,易导致椎间盘突出。正确做法是:捡东西时先下蹲,让膝关节承担主要负荷,同时收紧核心肌群(腹部、腰部肌肉),缓慢起身;搬重物时贴近身体,利用腿部力量起身,避免弯腰发力。

2. 加强核心:给脊柱“加固”的肌肉保镖

脊柱周围的核心肌群(腰腹、腰背肌肉)如同脊柱的“保护罩”,肌群力量越强,越能分担脊柱承受的压力,减少椎体、椎间盘的磨损。以下三个动作可有效强化核心,建议长期坚持:

平板支撑(基础动作):俯卧位,双肘弯曲支撑在地面,肘关节位于肩部正下方,前臂与地面平行;双腿伸直,双脚并拢,脚尖蹬地,身体从头部到脚跟呈一条直线,核心肌群(腹部、腰部)收紧,避免腰部下塌或臀部上翘。每天3组,每组保持30秒,逐步延长至1分钟。

臀桥(强化腰背与臀部肌肉):仰卧位,屈膝,双脚分开与髋同宽,脚跟贴近臀部;吸气时收紧臀部和腰部肌肉,将骨盆向上抬起,使肩膀、髋部、膝关节呈一条直线,保持3秒后缓慢放下。每天2组,每组15次,可增强臀肌和腰背肌力量,减轻腰椎负荷。

小燕飞(进阶动作,适用于有一定基础者):俯卧位,双臂放在身体两侧,双腿伸直;同时抬起头部、胸部和双腿,使腹部着床,身体呈“反弓”状,保持2-3秒后放松。该动作能强效锻炼腰背肌,但需注意:若有腰部疼痛应暂停,避免过度拉伸;每次3组,每组10次,循序渐进。

3. 减轻体重:给脊柱“减负”的直接方式

体重与脊柱负荷呈正相关,多余的体重会持续压迫椎间盘,加速其退变,同时增加椎体边缘骨质增生的风险。

建议将体重指数(BMI)控制在18.5-23.9之间(BMI=体重kg/身高m²)。通过合理饮食(减少高油、高糖食物摄入)和规律运动(如快走、游泳等低冲击运动)减轻体重,不仅能降低腰椎压力,还能减少关节磨损,间接保护脊柱。

坚持以上三招,能让脊柱始终处于“低负荷、强保护”的状态,从日常细节中延缓退变进程,降低神经受压引发疼痛的可能。记住:脊柱的“年轻态”,藏在每一个正确的姿势和坚持的锻炼里。

关键提示“神经痛是警报,

治标更要治本!”

脊柱退行性病变引发的神经痛,本质是身体发出的“预警信号”——它提醒我们脊柱的“健康平衡”已被打破,若仅满足于暂时缓解疼痛,而忽视对病因的干预,可能导致神经压迫持续加重,甚至引发不可逆的损伤。早期干预是延缓脊柱退变的核心。通过坚持正确姿势、强化核心肌群、控制体重等日常措施,能有效减缓椎间盘老化、骨质增生的速度,降低神经受压的风险。

但需警惕:一旦出现下肢放射痛(如从腰臀部向腿部的“过电样”疼痛)、麻木感(尤其脚底、脚趾),或症状在夜间加重、影响睡眠时,务必尽早到骨科或疼痛科就诊。

说到底,脊柱的“年轻指数”从不由年龄单独决定,而是由日常习惯塑造。保持抬头挺胸的姿态、拥有强有力的核心肌群、维持健康的体重,就是给脊柱最好的“防锈剂”——它们能让脊柱在岁月流逝中始终保持稳定与活力,为身体撑起坚实的“中轴支柱”。

参考文献

1、中国神经病理性疼痛诊疗指南制订专家组,中国老年保健协会疼痛病学分会,程志祥,等. 中国神经病理性疼痛诊疗指南(2024版)[J]. 中华疼痛学杂志,2024,20(4):484-508. DOI:10.1670/cma.j.cn101658-20240813-00110.

2、Finnerup N B, Kuner R, Jensen T S. Neuropathic pain: from mechanisms to treatment[J]. Physiological reviews, 2020.

作者:李治 江苏省省级机关医院(南京医科大学附属老年医院)骨科主治医师

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信