烟草依赖:大脑被劫持的慢性病!戒不掉烟或许不是你的错 | 健康素养66条

来源:CHTV百姓健康频道2025-07-12 14:24:46

为啥戒烟那么难?

——大脑如何被尼古丁“绑架”

戒不掉烟,后果有多可怕?

——健康全面崩塌

被烟瘾困住?

这几招科学“破局”法,比硬扛靠谱10倍

结语:早行动,就是赢家

参考文献:

[1] ICD10Data.com. 2025 ICD-10-CM diagnosis code F17.2: nicotine dependence [Internet]. New York (NY): ICD10Data.com; 2024 [updated 2024 Oct 1; cited 2025 Jul 11].

[2] Jiloha RC. Biological basis of tobacco addiction: Implications for smoking-cessation treatment. Indian J Psychiatry. 2010;52(4):301-7.

[3] Valentine G, Sofuoglu M. Cognitive Effects of Nicotine: Recent Progress. Curr Neuropharmacol. 2018;16(4):403-414.[4] Fasakin OW, Oboh G, Ademosun AO. The prevalence, mechanism of action, and toxicity of Nigerian psychoactive plants. Comp Clin Path. 2022;31(5):853-873.

[5] Shiffman S, Gritz ER, Kassel JD, et a, editors. Handbook of health behavior change. 5th ed. New York: Springer Publishing Company; 2022.

[6] Brooks AC, Henderson BJ. Systematic Review of Nicotine Exposure's Effects on Neural Stem and Progenitor Cells. Brain Sci. 2021;11(2):172.

[7] 王雪娇. 尼古丁戒断综合征的性别差异及其神经生物学机制. 心理学进展, 2021, 11(1), 249-257.

[8] Oliver JA, Foulds J. Association Between Cigarette Smoking Frequency and Tobacco Use Disorder in U.S. Adults. Am J Prev Med. 2021;60(5):726-728.

[9] Lubin JH, et al. Cumulative cigarette smoke exposure and lung cancer risk in never smokers: a pooled analysis from the International Lung Cancer Consortium. J Natl Cancer Inst. 2023;115(2):181-190.

[10] Carter BD, et al. Smoking and mortality—beyond established causes. N Engl J Med. 2015;372(7):631-640.

[11] He Y, Qian DC, Diao JA, et al. Prediction and stratification of longitudinal risk for chronic obstructive pulmonary disease across smoking behaviors. medRxiv [Preprint]. 2023 Apr 5:2023.04.04.23288086.

[12] Wojnar M, Wierzbiński P, Samochowiec J, et al. Management of nicotine dependence in patients with psychiatric disorders - recommendations of the Polish Psychiatric Association - part I. Psychiatr Pol. 2024 Jun 30;58(3):403-418.

[13] Shah RS, Cole JW. Smoking and stroke: the more you smoke the more you stroke. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010 Jul;8(7):917-32.

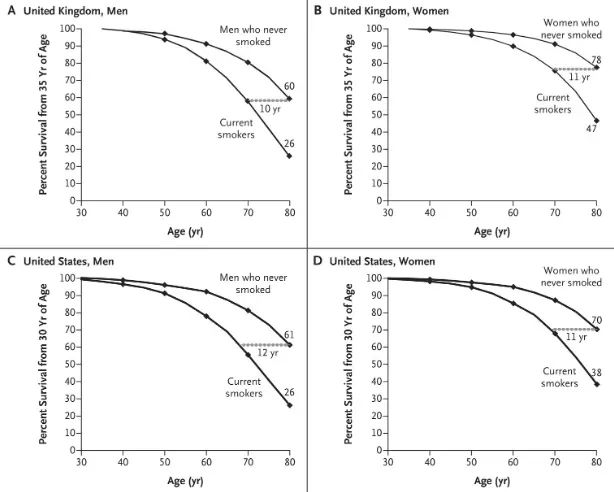

[14] Jha P, Peto R. Global effects of smoking, of quitting, and of taxing tobacco. N Engl J Med. 2014;370(1):60-8.

[15] World Health Organization. Tobacco: health benefits of smoking cessation [Internet]. Geneva: WHO; 2024 [cited 2025 Jul 11].

[16] Centers for Disease Control and Prevention. Health effects of cigarettes: cancer. [2024-09-17].[17] Tobacco Use and Dependence Guideline Panel. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Rockville (MD): US Department of Health and Human Services; 2008 May.

[18] 付延鑫, 纪思禹, 高胜寒, 等. 不同种类戒烟药物戒烟效果的网状荟萃分析. 中华健康管理学杂志. 2023, 9:674-9.

[19] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,王辰,肖丹.中国临床戒烟指南(2015年版)[J].中华健康管理学杂志, 2016.

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信